O MNU não surgiu do nada

O MNU e o fortalecimento do sujeito político negro no Brasil.

O surgimento do MNU foi resultado de encontros, debates e articulações feitas em todo o país, principalmente entre jovens negros universitários, operários, militantes de religiões de matriz africana, jornalistas e mães de vítimas da violência policial.

O surgimento do Movimento Negro Unificado (MNU), em 7 de julho de 1978, na escadaria do Theatro Municipal de São Paulo, marca uma virada histórica na luta antirracista brasileira. Aquela manifestação pública, convocada após o assassinato de Robson Silveira da Luz por policiais militares e a proibição de negros entrarem em um clube por “uso indevido de trajes de banho”, não foi apenas um ato de denúncia: foi um marco inaugural de um novo ciclo de organização negra no país, gestado no contexto do fim da ditadura militar.

Inspirado por experiências anteriores — como o Teatro Experimental do Negro, de Abdias Nascimento, os congressos do movimento negro nos anos 1970 e as lutas dos Panteras Negras e do Black Power nos Estados Unidos —, o MNU nasceu da articulação de diversos grupos e lideranças que compreendiam a necessidade de uma frente unificada, autônoma e radicalmente antirracista. A proposta era clara: romper com o silêncio imposto pela ditadura, enfrentar o racismo estrutural e construir um projeto político negro no Brasil.

O MNU não surgiu do nada. Ele foi resultado de encontros, debates e articulações feitas em todo o país, principalmente entre jovens negros universitários, operários, militantes de religiões de matriz africana, jornalistas e mães de vítimas da violência policial. O documento de fundação do movimento: o Manifesto do MNU: é uma peça histórica contundente: denuncia o mito da democracia racial, a omissão do Estado, a violência cotidiana contra o povo negro e reivindica ações concretas nas áreas da educação, cultura, segurança, moradia e participação política.

A partir da sua criação, o MNU espalhou-se por diversos estados brasileiros, com núcleos em Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Belém, Campinas e Brasília. Tornou-se referência para a organização do movimento negro contemporâneo e inspirou o surgimento de diversas outras entidades, como o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN), o Geledés – Instituto da Mulher Negra, o Coletivo de Entidades Negras (CEN), além de fortalecer as bases para organizações quilombolas, estudantis e políticas que seguem atuando até hoje.

A maior herança do MNU, no entanto, talvez esteja na invenção do sujeito político negro no Brasil: não mais como vítima isolada do racismo, mas como agente coletivo, organizado, com identidade, voz e projeto.

No surgimento do MNU, duas correntes de opinião disputavam a hegemonia por meio de debates políticos e teses estruturadas: Raça e Classe, e Raça e Território.

Raça e classe: o racismo como motor da desigualdade

Uma das contribuições centrais do Movimento Negro Unificado (MNU) foi a articulação das teses de raça e classe, rompendo com a falsa dicotomia que tentava subordinar o combate ao racismo à luta de classes. O movimento denunciou uma lógica comum à esquerda branca: a de que o racismo seria um “problema secundário” do capitalismo, algo que se dissolveria automaticamente com o fim da exploração de classe. O MNU mostrou o contrário: que o racismo não apenas precede, mas estrutura a forma como o capitalismo opera nos países de herança colonial. O negro pobre não é apenas um trabalhador explorado: é um corpo desumanizado, descartável e permanentemente vigiado.

A população negra sempre ocupou a base da pirâmide social no Brasil. Da escravização ao subemprego, da informalidade forçada ao encarceramento em massa, a trajetória do povo negro foi marcada por formas específicas e racializadas de exploração. O MNU demonstrou que não há como compreender a classe trabalhadora brasileira sem racializá-la: a classe tem cor. Ignorar essa dimensão é reforçar a invisibilidade do sofrimento negro e legitimar uma política de classe sem o povo negro como sujeito.

Mais que isso, o MNU revelou como o capitalismo brasileiro se apoiou na racialização da desigualdade: o mito da democracia racial serviu como cortina de fumaça para ocultar as hierarquias impostas à população negra, fazendo com que a violência sistêmica parecesse acidental, e não estrutural. O acesso ao trabalho formal, à moradia digna, à educação de qualidade e à cidadania sempre foi condicionado e instável para os negros: e isso não é uma falha do sistema, é a sua engrenagem.

Na contramão desse diagnóstico coletivo, assistimos hoje à ascensão de discursos que celebram o sucesso individual como resposta ao racismo. No universo do trap — território simbólico onde a performance da riqueza, da ostentação e da mobilidade social é constante — há uma tentativa de mostrar que vencer é possível, desde que o indivíduo se esforce, empreenda, “hustle”. Embora essa estética da superação possa oferecer autoestima e visibilidade, ela se torna perigosa quando substitui a crítica estrutural por uma lógica meritocrática.

Esse discurso é frequentemente abraçado por intelectuais e influenciadores liberais negros, que promovem uma agenda centrada no empoderamento individual, na ascensão via consumo e no empreendedorismo como salvação. Essa visão, embora sedutora, reproduz o que o MNU sempre denunciou: a ideia de que é possível vencer o racismo sem enfrentar o capitalismo. Ela ignora que a experiência negra é, em sua essência, atravessada por raça e classe: e que só pode ser transformada por meio de lutas coletivas, e não por manuais de enriquecimento pessoal.

O risco dessa política da exceção: do “negro de sucesso” que virou empresário, influencer ou artista: é consolidar um novo tipo de invisibilidade: a do povo negro que continua empobrecido, explorado, criminalizado. A exceção, ao ser celebrada, normaliza a regra. E a regra continua sendo a exclusão da maioria.

Por isso, retomar as teses do MNU hoje é fundamental. Num momento em que a luta antirracista é diluída em campanhas publicitárias, cursos de “letramento racial” esvaziados e discursos sobre “diversidade” nos conselhos administrativos das empresas, é preciso reafirmar que não há justiça racial sem justiça social. E que o verdadeiro letramento racial exige uma crítica ao sistema que se alimenta da desigualdade, da exploração e do silenciamento dos corpos negros.

A experiência negra é coletiva, histórica e política. E sua libertação só virá se enfrentarmos, juntos, o racismo e o capitalismo.

Raça e território: o mapa do racismo brasileiro

O Movimento Negro Unificado (MNU) foi pioneiro ao articular a relação entre raça e território, antecipando debates fundamentais sobre o direito à cidade, o racismo ambiental, a justiça espacial e a soberania dos povos negros sobre seus modos de viver. Desde seus primeiros anos, o movimento denunciava a militarização das favelas, o genocídio da juventude negra e a negação sistemática de serviços públicos aos territórios periféricos. A luta contra o racismo era também: e profundamente: uma luta por moradia digna, mobilidade urbana, saneamento, regularização fundiária, acesso à terra, à água e ao ambiente saudável. Era, sobretudo, a luta pelo direito de existir em todos os espaços da cidade, não apenas como força de trabalho, mas como sujeitos de pleno direito.

Mais do que uma crítica à desigualdade urbana, o que o MNU propunha era uma leitura política e radical do território como campo de disputa racial. As ausências e violências que marcam o cotidiano da população negra: a falta de saneamento básico, a precariedade no transporte público, a ausência de equipamentos culturais, a criminalização das favelas, as remoções forçadas e a presença ostensiva de forças policiais: não são falhas do Estado, mas expressões de um projeto político de dominação. Um projeto que se baseia na manutenção da geografia da desigualdade.

Os números gritam. Segundo o Atlas da Violência 2024, 76,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Nos grandes centros urbanos, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, os bairros com maior taxa de homicídios coincidem com os territórios de maior concentração negra. A depender do CEP, a expectativa de vida pode variar até 20 anos. Em Salvador, por exemplo, enquanto em bairros nobres como a Graça e o Horto Florestal a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos, em bairros periféricos como Nordeste de Amaralina, Calabetão e São Cristóvão, ela pode cair para 60 ou menos.

A violência letal, contudo, é apenas uma face do racismo territorial. A ausência de saneamento básico é outra. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS/2022) mostram que cerca de 100 milhões de brasileiros vivem sem acesso à coleta de esgoto, e 35 milhões sem acesso à água tratada: a maioria em territórios periféricos, majoritariamente negros. A exposição prolongada a esgoto a céu aberto, lixo acumulado e poluição hídrica impacta diretamente a saúde da população, com aumento de casos de doenças infecciosas, dermatológicas e respiratórias.

Essas condições precárias são reforçadas pelo racismo ambiental, conceito que ganha cada vez mais visibilidade nas denúncias feitas por movimentos negros, indígenas e periféricos. O termo descreve como populações racializadas são desproporcionalmente expostas a riscos ambientais: como enchentes, deslizamentos de terra, poluição industrial e escassez hídrica: sem acesso a mecanismos de proteção, compensação ou prevenção. O massacre de Maceió causado pela Braskem, o envenenamento dos rios no Vale do Ribeira (SP) e o abandono das vítimas das chuvas no Sul da Bahia são exemplos contemporâneos de um padrão antigo: a vida negra vale menos, até para o meio ambiente.

Essa compreensão territorial do racismo também alcançou o campo. O MNU sempre esteve ao lado das comunidades quilombolas, pescadores artesanais e populações negras rurais, cujos modos de vida, ligados à terra e à ancestralidade, são sistematicamente ameaçados por grileiros, grandes empreendimentos do agronegócio e projetos de “desenvolvimento” que não reconhecem seus direitos. Segundo o INCRA, até 2023, apenas 7% dos territórios quilombolas identificados haviam sido titulados. Esse é um reflexo do racismo institucional que nega aos povos negros o direito à terra, à memória e à permanência.

O território, para o MNU, é mais do que chão. É também memória, identidade, cultura e horizonte de futuro. Inspirado por figuras como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Hamilton Cardoso, Luiza Bairros e Milton Barbosa, o movimento construiu uma identidade negra coletiva, que não se submetia à lógica da mestiçagem imposta pelo mito da democracia racial. Nas palavras de Lélia Gonzalez: “a ideologia da democracia racial é o mito fundador do racismo à brasileira”. Contra esse mito, o MNU afirmou o orgulho negro como projeto de libertação, enraizado no corpo, na terra e na história.

Mais do que um movimento, o MNU foi, e segue sendo, uma escola política. Dele saíram lideranças que hoje ocupam partidos, universidades, parlamentos e organizações sociais. O movimento formou uma geração que compreendeu que não basta resistir: é preciso propor. Que não basta nomear o racismo: é preciso enfrentá-lo com organização, estratégia e construção coletiva.

Hoje, quase meio século depois de sua fundação, as teses e práticas do MNU continuam atuais. Em tempos de retrocessos, apagamentos e disputas identitárias esvaziadas de sentido histórico, lembrar o legado do MNU é reafirmar que a luta antirracista no Brasil tem chão, tem história, tem projeto e tem lado.

Viva o surgimento e o aniversário do Movimento Negro Unificado!

Fonte: Herlon Miguel

27 Dez 2025

A Força do Afropunk: Impactos Culturais e Econômicos na Bahia

14 Jan 2026

Reparação internacional, feita pelo Brasil, com o continente africano

23 Jan 2024

Ministra Anielle Franco

04 Dez 2025

Das barracas derrubadas aos vídeos virais

16 Jan 2024

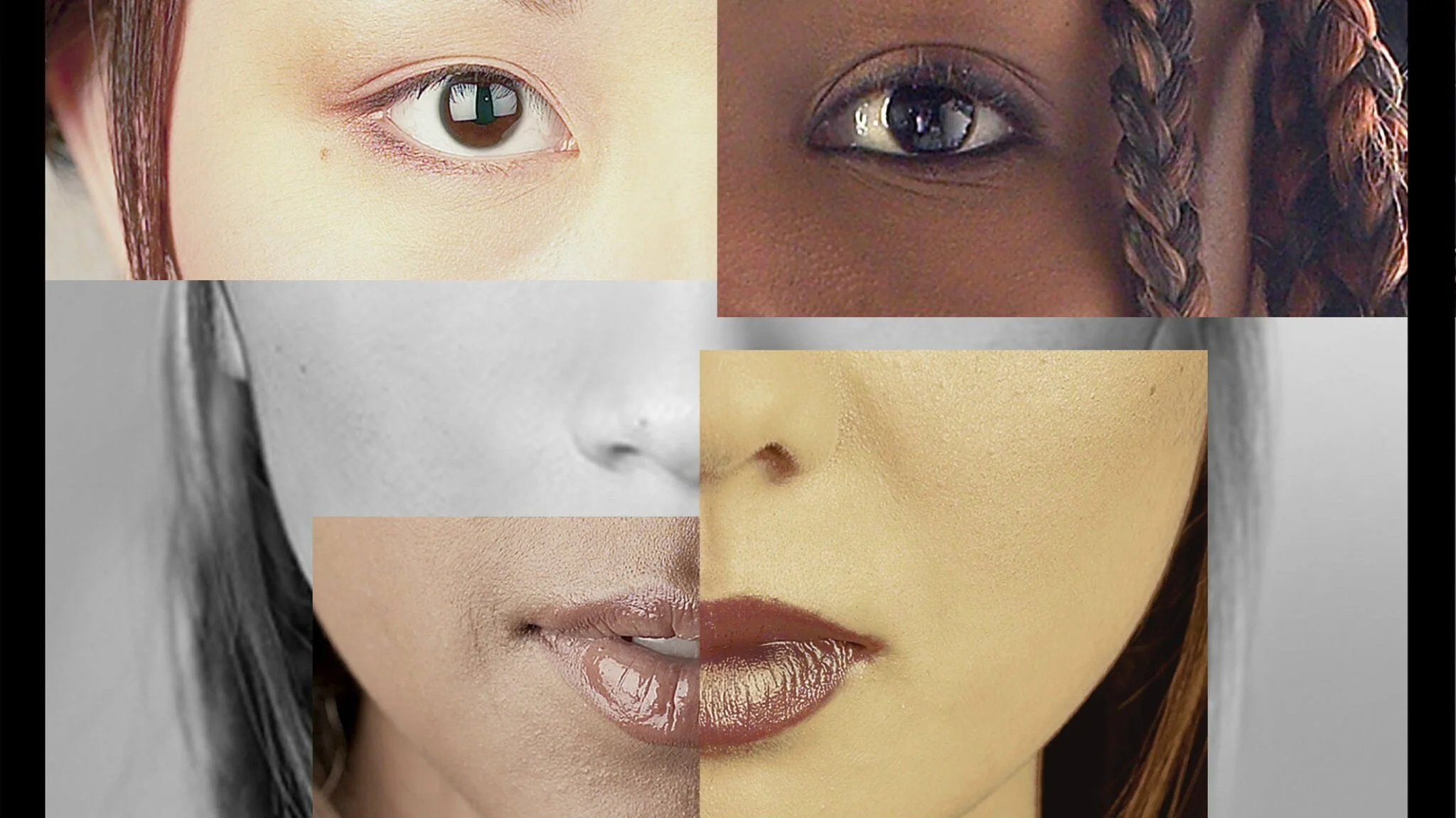

Empoderamento e autodeclaração

23 Out 2025

Racismo estrutural

07 Ago 2025

O MNU não surgiu do nada

02 Ago 2025

Pardo é negro?

24 Abr 2025

Moreno é raça? A palavra que camufla o racismo no Brasil

17 Jul 2024

Futebol e ativismo combinam?

19 Abr 2024

A favela não venceu: Davi do BBB e a realidade da vida

09 Out 2023

A Força do Afropunk: Impactos Culturais e Econômicos na Bahia

09 Out 2023

Racismo nos espaços de poder

Miguel Cruz | 9 de out. de 2023 | 3 min de leitura

O racismos nos espaços de poder

Nos últimos dias, fomos surpreendidos por uma notícia que terá um impacto significativo na vida das pessoas em todo o Brasil: a crise política envolvendo Marcelle Decothe, ativista política do Rio de Janeiro que ocupava o cargo de assessora especial da Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.

Nos últimos dias, fomos surpreendidos por uma notícia que terá um impacto significativo na vida das pessoas em todo o Brasil: a crise política envolvendo Marcelle Decothe, ativista política do Rio de Janeiro que ocupava o cargo de assessora especial da Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.

É fundamental começar qualquer reflexão sobre esse evento prestando toda solidariedade a Marcelle. Seu erro, que foi a sua conduta ao fazer uma postagem informal, foi um equívoco com sérias consequências políticas e narrativas. No entanto, esse equívoco não justifica o linchamento público que ela vem sofrendo. Este episódio não deve apagar sua trajetória e suas valiosas contribuições para as lutas em prol do nosso povo, e esperamos que ela possa aprender e crescer com essa experiência.

O grande problema aqui é que, ao ocupar um cargo institucional, é de extrema importância manter uma postura institucional, mesmo quando nos manifestamos em nossas redes sociais pessoais. Isso ocorre porque, ao assumirmos uma posição oficial de representação e gestão pública, nossas opiniões, especialmente durante o exercício de nossas funções, refletem diretamente a posição da instituição que representamos.

Essa necessidade de manter uma postura institucional colide, atualmente, com o que podemos chamar de “plataformização” da política. Isso se refere à crescente demanda para que figuras públicas e ativistas se envolvam em dinâmicas de mobilização e engajamento nas redes sociais. A extrema-direita, representada por líderes como Trump e Bolsonaro, tem se destacado nesse ambiente, enquanto a esquerda busca acompanhar esse movimento, priorizando a busca por “curtidas” e “likes”, muitas vezes sem uma reflexão crítica sobre como essa presença virtual pode entrar em conflito com os interesses públicos e as responsabilidades inerentes aos cargos oficiais. Isso pode até mesmo prejudicar a luta mais ampla da esquerda contra o bolsonarismo.

Essa situação se torna ainda mais crítica quando consideramos o impacto do racismo e do machismo, como foi o caso de Marcelle e Aniele. É inegável que o racismo perpetua a subjugação constante das pessoas negras. A oportunidade que o racismo busca é a de afirmar: “Você vê, o preconceito também vem dos negros?”.

Tudo indica que, com a saída da assessora, a crise deve esfriar, permitindo que a Ministra Aniele prossiga com seu importante trabalho no governo Lula. Entretanto, é fundamental que saiamos deste triste episódio com um entendimento mais sólido sobre como lidar com situações desse tipo, especialmente para estimular a autorreflexão dentro da esquerda brasileira.

O linchamento político de pessoas negras é um padrão que muitas vezes resulta em julgamentos severos por ações que, embora possam ser equivocadas, são frequentemente de menor relevância. Essas ações são infladas de maneira a amplificar suas repercussões e influenciar a opinião pública a desqualificar líderes por motivos alheios às suas habilidades técnicas e suas realizações.

Nessa jornada, nomes de lideranças negras são enfraquecidos na política, a ponto de, com poucas exceções, não serem considerados para cargos relevantes.

Recordemos o caso da Ministra Matilde Ribeiro, que, influenciada por um funcionário, fez uso equivocado do cartão corporativo e, como resultado, perdeu o cargo. Da mesma forma, o então Ministro Orlando Silva foi destituído por consumir uma tapioca com o cartão corporativo, e a então Ministra Benedita da Silva foi demitida por ter comparecido a uma igreja durante uma viagem internacional. Todas essas punições revelam mais sobre o racismo do que sobre a responsabilidade no uso dos recursos públicos.

A Ministra Aniele possui um currículo excepcional na defesa dos direitos humanos e uma longa trajetória de contribuições ao antirracismo. Uma crise política gerada por um incidente como esse é, em essência, um reflexo do racismo. Enquanto gestores incompetentes muitas vezes são protegidos e defendidos, gestores negros e negras podem enfrentar consequências severas por infrações menores.

É fundamental que, nesse contexto de luta política, nossos aliados e a esquerda como um todo combatam o racismo em suas formas menos evidentes, compreendendo as complexidades e subjetividades envolvidas. O racismo estrutural não só resulta na demissão, mas também mina a trajetória e a imagem das pessoas negras.