Pardo é negro?

O problema não está na cor de quem sofre, mas no olhar racializado de quem discrimina. A passabilidade não anula o racismo, apenas o torna mais sorrateiro e, por isso mesmo, mais cruel.

Nos últimos dias, o debate sobre a separação entre negros e pardos no Brasil teve relevância na internet. Embora essa tese se apresente como uma sugestão à complexidade das experiências raciais brasileiras, ela repousa sobre dois pilares frágeis: a dor mal elaborada da experiência individual e a ausência de letramento racial coletivo. Quando essas dimensões se sobrepõem, surgem discursos identitários que, em vez de fortalecerem a luta negra, produzem ruído e dispersão política.

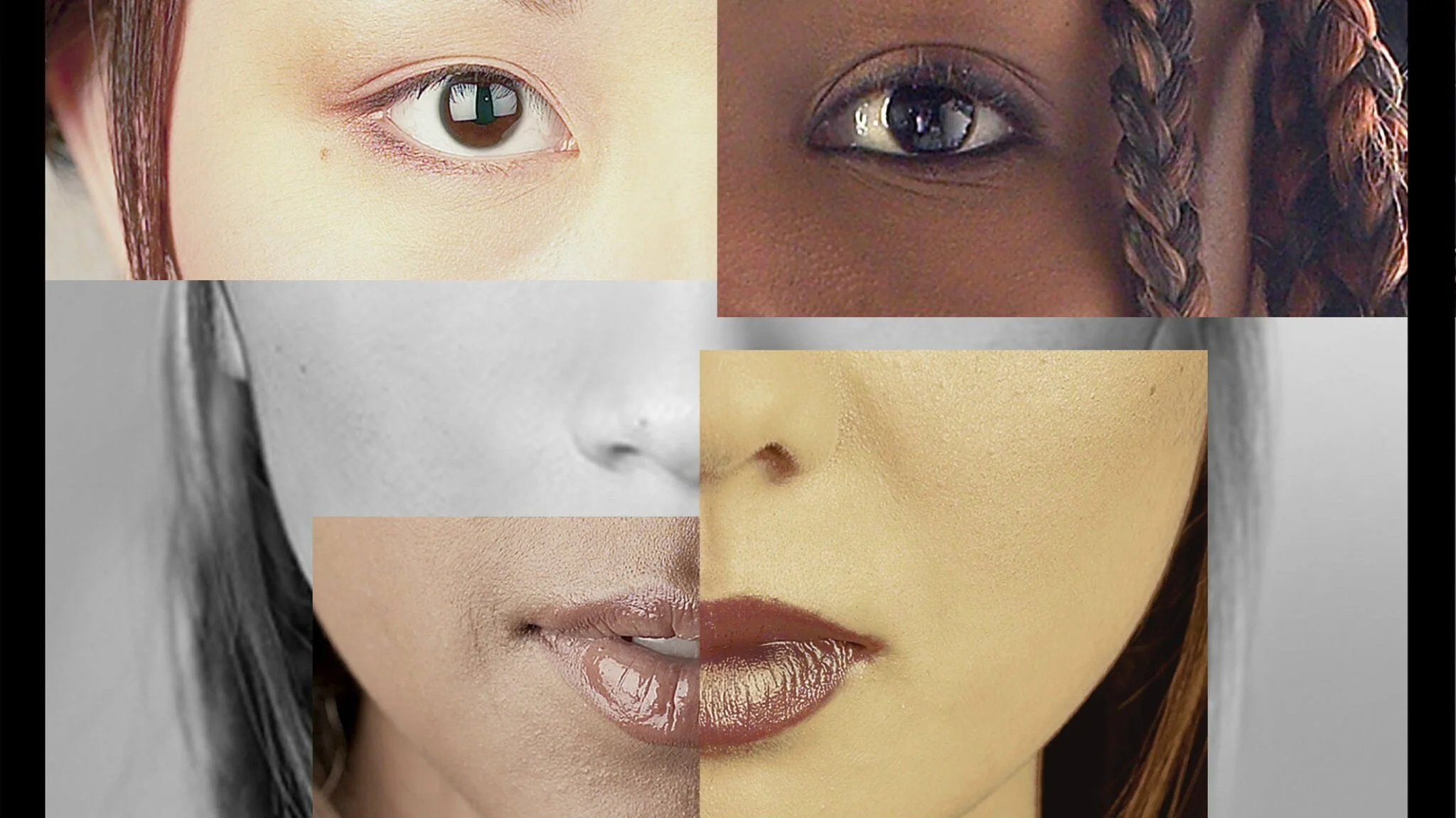

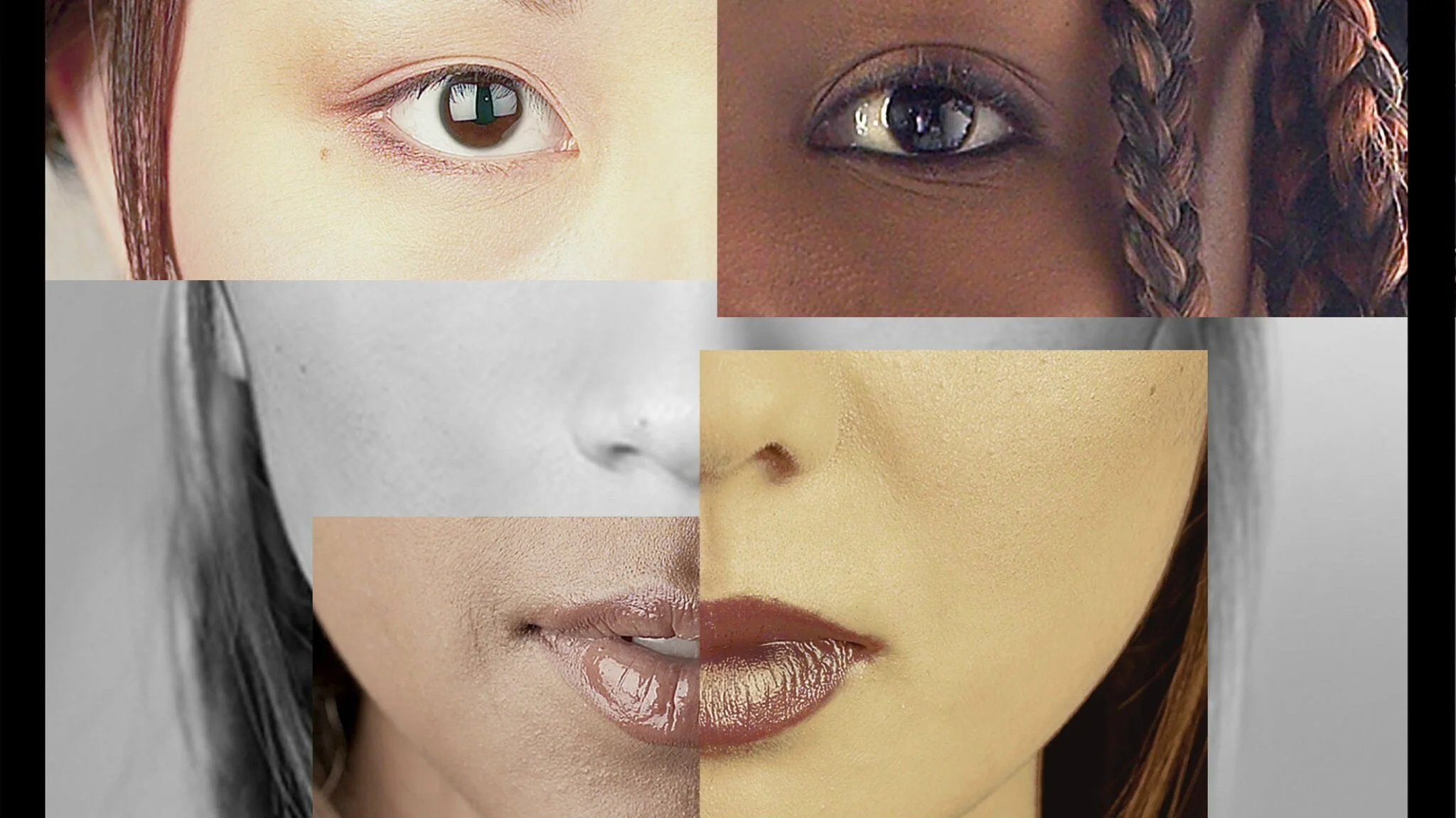

Há quem argumente que pessoas pardas vivem uma ambiguidade racial estrutural. Mas no Brasil, onde o racismo opera com método e brutalidade, não há tanta dúvida assim. O racismo não é confuso, ele é sistemático. O filtro central é a aparência, e o sistema sabe muito bem quem parece gari e quem parece médico. A hierarquia racial se estabelece pela leitura imediata do corpo, e é esse código visual que orienta a exclusão cotidiana nas ruas, nos empregos, nas revistas policiais e nas abordagens armadas.

O sujeito lido como pardo, sobretudo quando seu fenótipo se aproxima da negritude, é tratado pelo racismo como negro funcional. A sociedade brasileira não o vê como um enigma, mas como parte do contingente racializado que deve ser disciplinado, explorado e silenciado. A dúvida, nesse caso, não está no sistema opressor, mas sim em como certos sujeitos negociam subjetivamente sua posição nele, muitas vezes em busca de certa “zona neutra” que o racismo insiste em não reconhecer.

O conceito de “pardo”, historicamente, foi criado como subcategoria, uma tentativa do Estado e das elites de dissolver o pertencimento negro e diluir a luta por direitos. O problema é que, embora o racismo tenha tipificado os negros, ele nunca tipificou os brancos. Com isso, alguns sujeitos brancos, que por traços físicos não se encaixam no padrão branco eurocêntrico, acabam caindo na confusão de que são “negros de outro tipo”, quando, na verdade, são apenas um tipo de branco. Essa confusão, por desinformação ou conveniência, compromete a precisão da luta racial e falseia o campo das identidades políticas.

Apesar dessa confusão fenotípica e histórica, o movimento negro, a ciência e o próprio IBGE têm sido uníssonos em reconhecer os pardos como parte da população negra. Essa convenção responde não só a critérios estatísticos, mas principalmente à vivência social e aos efeitos concretos do racismo. Negar isso, ou propor uma identidade multirracial à parte da negritude, significa reeditar a estratégia de branqueamento social que, sob o disfarce da mestiçagem, fragiliza a unidade política e enfraquece as políticas públicas específicas voltadas à superação das desigualdades raciais.

As tensões subjetivas do tipo “sou negro o suficiente?” existem, claro. Mas são traços, não regra. A ampla maioria do povo negro, pretos e pardos, sabe bem de que lado está no sistema. Essa dúvida, embora legítima em sua dimensão emocional, não pode se tornar um princípio político. Quando isso acontece, enfraquece-se a base comum da luta antirracista, que exige unidade diante de um inimigo que nunca hesita.

Por vezes, a deslegitimação política de pessoas pardas parte de setores do próprio movimento negro, que adotam uma régua racial purista, excludente, incapaz de lidar com a complexidade do pertencimento negro no Brasil. Essa postura ignora que a negritude, além de construção histórica e fenotípica, é também um projeto coletivo de enfrentamento ao racismo. Reduzir o pertencimento negro à aparência extrema é repetir a lógica da exclusão, apenas travestida de radicalidade.

A chamada “passabilidade” – ser lido como branco em alguns contextos e como negro em outros – é um fenômeno real, mas que reflete não uma suposta neutralidade racial, e sim a pobreza da educação racial no Brasil. O problema não está na cor de quem sofre, mas no olhar racializado de quem discrimina. A passabilidade não anula o racismo, apenas o torna mais sorrateiro e, por isso mesmo, mais cruel.

Crédito: World History Encyclopedia

Subjetividades instáveis existem, sim. Há pessoas que sofrem por não se sentirem plenamente reconhecidas em nenhuma identidade. Mas transformar esse sofrimento em categoria política autônoma é institucionalizar a dúvida e fragmentar uma luta que precisa de coesão. A ambiguidade, por mais real que seja em termos individuais, não pode se converter em horizonte político coletivo. Fazer isso é confundir o trauma com estratégia.

A proposta de uma identidade multirracial como alternativa à negritude é tentadora para alguns, mas perigosamente ingênua. Todos somos biologicamente misturados, e o Brasil é, de fato, um país miscigenado sob o olhar biológico-científico. Só que o racismo não é biológico, ele é fenotípico, histórico e político. O sistema não se importa com a ancestralidade genética – ele age sobre os corpos visíveis, sobre o que se pode ver, julgar e punir. O apelo à miscigenação como alternativa política desfoca a questão principal: quem sofre o racismo no Brasil?

É justamente por isso que é tão importante observar, com atenção, os setores que se coadunam com certas teses. Quando uma opinião pessoal encontra eco em discursos amplos, é necessário perguntar: a quem isso serve? A tese da mestiçagem como identidade racial tem histórico conhecido de alinhamento com setores conservadores, que defendem a ideia de que “somos todos seres humanos”, apagando as fronteiras de raça para preservar as fronteiras da desigualdade. Ao transformar a mistura em identidade, essa concepção neutraliza o conflito racial em nome de uma suposta harmonia nacional. Se todo mundo é mestiço, para que políticas públicas específicas? Para que ações afirmativas? Para que reconhecer o genocídio negro? Trata-se de uma estratégia de manutenção da ordem, não de superação dela.

As dores do deslocamento e da exclusão, que muitos associam à experiência de estar “entre” o negro e o branco, não são exclusivas desse grupo. São, na verdade, as marcas centrais da experiência negra no Brasil, sobretudo entre os pobres, pretos e pardos, que carregam historicamente os piores indicadores sociais do país. Transformar essas dores em justificativa para criar uma identidade flutuante é apenas repetir a estratégia histórica da mestiçagem – um disfarce ideológico que adia a emancipação.

Essa zona cinzenta identitária, marcada por privilégios não assumidos e apagamentos convenientes, exige vigilância. É preciso separar confusão identitária legítima de estratégias simbólicas que, no fundo, servem ao mesmo sistema que a luta antirracista combate.

O racismo brasileiro não costuma ter dúvidas. Ele é rápido, certeiro e brutal. Ele define quem pode entrar e quem será empurrado para as margens. E é exatamente por isso que a luta antirracista exige nitidez. Não podemos permitir que o trauma, a dor individual ou a confusão se transformem em projeto político. Precisamos de uma base sólida, construída por quem sabe, no corpo e na história, que sua luta é contra um sistema que nunca foi ambíguo. A ambiguidade pode ser experiência pessoal, mas nunca poderá ser fundação de transformação coletiva.

Fonte: Herlon Miguel

27 Dez 2025

A Força do Afropunk: Impactos Culturais e Econômicos na Bahia

14 Jan 2026

Reparação internacional, feita pelo Brasil, com o continente africano

23 Jan 2024

Ministra Anielle Franco

04 Dez 2025

Das barracas derrubadas aos vídeos virais

16 Jan 2024

Empoderamento e autodeclaração

23 Out 2025

Racismo estrutural

07 Ago 2025

O MNU não surgiu do nada

02 Ago 2025

Pardo é negro?

24 Abr 2025

Moreno é raça? A palavra que camufla o racismo no Brasil

17 Jul 2024

Futebol e ativismo combinam?

19 Abr 2024

A favela não venceu: Davi do BBB e a realidade da vida

09 Out 2023

A Força do Afropunk: Impactos Culturais e Econômicos na Bahia

09 Out 2023

Racismo nos espaços de poder

Miguel Cruz | 9 de out. de 2023 | 3 min de leitura

O racismos nos espaços de poder

Nos últimos dias, fomos surpreendidos por uma notícia que terá um impacto significativo na vida das pessoas em todo o Brasil: a crise política envolvendo Marcelle Decothe, ativista política do Rio de Janeiro que ocupava o cargo de assessora especial da Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.

Nos últimos dias, fomos surpreendidos por uma notícia que terá um impacto significativo na vida das pessoas em todo o Brasil: a crise política envolvendo Marcelle Decothe, ativista política do Rio de Janeiro que ocupava o cargo de assessora especial da Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.

É fundamental começar qualquer reflexão sobre esse evento prestando toda solidariedade a Marcelle. Seu erro, que foi a sua conduta ao fazer uma postagem informal, foi um equívoco com sérias consequências políticas e narrativas. No entanto, esse equívoco não justifica o linchamento público que ela vem sofrendo. Este episódio não deve apagar sua trajetória e suas valiosas contribuições para as lutas em prol do nosso povo, e esperamos que ela possa aprender e crescer com essa experiência.

O grande problema aqui é que, ao ocupar um cargo institucional, é de extrema importância manter uma postura institucional, mesmo quando nos manifestamos em nossas redes sociais pessoais. Isso ocorre porque, ao assumirmos uma posição oficial de representação e gestão pública, nossas opiniões, especialmente durante o exercício de nossas funções, refletem diretamente a posição da instituição que representamos.

Essa necessidade de manter uma postura institucional colide, atualmente, com o que podemos chamar de “plataformização” da política. Isso se refere à crescente demanda para que figuras públicas e ativistas se envolvam em dinâmicas de mobilização e engajamento nas redes sociais. A extrema-direita, representada por líderes como Trump e Bolsonaro, tem se destacado nesse ambiente, enquanto a esquerda busca acompanhar esse movimento, priorizando a busca por “curtidas” e “likes”, muitas vezes sem uma reflexão crítica sobre como essa presença virtual pode entrar em conflito com os interesses públicos e as responsabilidades inerentes aos cargos oficiais. Isso pode até mesmo prejudicar a luta mais ampla da esquerda contra o bolsonarismo.

Essa situação se torna ainda mais crítica quando consideramos o impacto do racismo e do machismo, como foi o caso de Marcelle e Aniele. É inegável que o racismo perpetua a subjugação constante das pessoas negras. A oportunidade que o racismo busca é a de afirmar: “Você vê, o preconceito também vem dos negros?”.

Tudo indica que, com a saída da assessora, a crise deve esfriar, permitindo que a Ministra Aniele prossiga com seu importante trabalho no governo Lula. Entretanto, é fundamental que saiamos deste triste episódio com um entendimento mais sólido sobre como lidar com situações desse tipo, especialmente para estimular a autorreflexão dentro da esquerda brasileira.

O linchamento político de pessoas negras é um padrão que muitas vezes resulta em julgamentos severos por ações que, embora possam ser equivocadas, são frequentemente de menor relevância. Essas ações são infladas de maneira a amplificar suas repercussões e influenciar a opinião pública a desqualificar líderes por motivos alheios às suas habilidades técnicas e suas realizações.

Nessa jornada, nomes de lideranças negras são enfraquecidos na política, a ponto de, com poucas exceções, não serem considerados para cargos relevantes.

Recordemos o caso da Ministra Matilde Ribeiro, que, influenciada por um funcionário, fez uso equivocado do cartão corporativo e, como resultado, perdeu o cargo. Da mesma forma, o então Ministro Orlando Silva foi destituído por consumir uma tapioca com o cartão corporativo, e a então Ministra Benedita da Silva foi demitida por ter comparecido a uma igreja durante uma viagem internacional. Todas essas punições revelam mais sobre o racismo do que sobre a responsabilidade no uso dos recursos públicos.

A Ministra Aniele possui um currículo excepcional na defesa dos direitos humanos e uma longa trajetória de contribuições ao antirracismo. Uma crise política gerada por um incidente como esse é, em essência, um reflexo do racismo. Enquanto gestores incompetentes muitas vezes são protegidos e defendidos, gestores negros e negras podem enfrentar consequências severas por infrações menores.

É fundamental que, nesse contexto de luta política, nossos aliados e a esquerda como um todo combatam o racismo em suas formas menos evidentes, compreendendo as complexidades e subjetividades envolvidas. O racismo estrutural não só resulta na demissão, mas também mina a trajetória e a imagem das pessoas negras.